«Vidas disueltas (parte. 3)» Patrick Rosas

XII

Y entonces ocurrió. Un día, estando todo a oscuras y nosotros, abandonados por la providencia, esperando que alguien pusiera fin a nuestro suplicio… ocurrió entonces que por una rejilla del techo una mano anónima fue filtrando primero un cuaderno y luego el cilindro puntiagudo de un lápiz. Eran dos útiles de oficina, de apariencia corriente y completamente innecesarios debido al lugar y al estado en que nos encontrábamos todos. Varios pares de ojos, de aquellos a quienes nos quedaba aún un resabio de curiosidad, siguieron la trayectoria de los útiles con esa expresión hastiada de quien en su vida ha visto más de un espejismo. Nadie movió un músculo de la cara. Acaso no lo hubiéramos movido tampoco por un trozo de carne, un cabo de cuerda o un cuchillo -cosas útiles todas ellas para quien quisiera huir de este encierro-. Solo yo, pensando de golpe en mí como si aún fuese alguien, diciéndome «Los quiero», esperé a que todos cayeran de nuevo en un espeso sopor y, haciendo un esfuerzo sobrehumano, me acerqué al cuaderno y al lápiz y los escondí bajo mis despojos. Y, a partir de ese día, cuando a todos la muerte les aletargaba los miembros por lapsos de tiempo cada vez más prolongados, me puse a escribir en secreto. Si hasta entonces había aprendido a olvidar lo que sufría conforme me asaltaban nuevos tormentos, ahora que consignaba todo cuanto sentía, la memoria se me fue transformando en algo así como un tatuaje, un signo imborrable, imperecedero.

XIII

Ya lo he dicho y repetido: quedaban minucias, residuos dispersos, de los individuos que alguna vez hubimos sido. La muerte nos atacaba por todos los flancos, como un ejército invencible que realizara una maniobra envolvente sin encontrar resistencia alguna. Ahora nuestro propio pasado nos parecía haber pertenecido a otros -a otros que quizás habían ocupado, sin saberlo sus dueños, nuestros cuerpos, y, ya en posesión de ellos, haciendo uso de nuestros huesos, músculos, articulaciones, habían caminado por el mundo, se habían detenido a reír en una esquina, a escupir al cielo sin reparar en la magnitud de su crimen-. Para entonces ya me había dado por escribir, anotaba todo cuanto nos ocurría. Al comienzo la escritura fluía a chorros como la sangre al perforarse una arteria. Llegué a pensar que la escritura me colocaba en una situación de superioridad respecto a los demás, y cuantas veces podía hacerlo, extraía mis útiles de su escondite y me daba, con el lápiz en la página, una suerte de pinchazo de blanca en la vena, el cual, de inmediato, enviaba a mi cerebro un fluido tibio que lo animaba de golpe. Por un largo momento vislumbraba yo otro mundo: me encontraba en un segmento entre dos ideas paralelas, de pie ante una oración sin terminar que ofrecía sus tentaciones a mi vista. Creí haberme salvado. Agradecía al destino por este inesperado salvavidas. Pensé que al menos, cuando la muerte me llevara, dejaría yo un testimonio, la marca de una herida viva, de mi paso por el recinto. Empecé a escribir pensando ya no en mi sufrimiento individual, sino en mi responsabilidad de testigo. Testigo de cargo ante el Tribunal de la Historia, eso me dije. Pero el enemigo fue más sutil. Me estaba atacando, sin yo sospecharlo, con las armas que él mismo hubo puesto en mis manos. Y así, cuando yo menos lo esperaba, descubrí que el carboncillo era perecedero, tanto más, mucho más, que yo mismo. El día en que las últimas páginas del cuaderno se llenaron de palabras, descubrí que, en el papel, la podre, el uso, el tiempo habían ido borrando mi voz como si un eco, en lugar de repercutirla, se hubiese propuesto absorberla. Si no había enloquecido aún, entonces es de ese día que data mi locura.

XIV

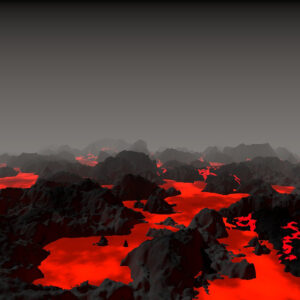

Llegaron al recinto con las manos llenas de chicles, chocolatinas y tabaco negro y, en las bocas, las escarapelas de su compasión bobalicona. Se taparon la nariz al penetrar en nuestra prisión con cara de estar introduciéndose en la tiniebla eterna sin saber si quedaba algo de nosotros por rescatar todavía. Algunos vomitaron sobre nuestros cuerpos, asqueados por la insoportable visión y el hedor… Minutos más tarde, al poner los pies por primera vez en la plataforma de piedra sobre la cual caía la tarde con un comedimiento que parecía estarnos destinado -como si la naturaleza diera muestras de piedad al vernos emerger de la oscuridad- comprendí súbitamente que en el recinto había sido yo tantas veces nadie que ahora que alzaba la vista para mirar en lontananza ese paisaje novedoso lo hacía con ojos que no reconocían las cosas como las hubieron dejado antes del encierro y, por eso, las miraban ahora con un horror mezclado de fascinación igual al que sentiríamos si se nos proyectara de improviso en otro planeta habitado pero nunca antes figurado por la imaginación humana. Y la presencia en mi cuerpo de inopinados seres inconclusos y disímiles arrimaba mis miembros a una angustia inédita en la cual temía abismarme para siempre. Una pulsión irrefrenable consumió, hasta volverlas gemidos, las palabras que yo hubiese querido, pese a todo, llevar a la página.

XV

Entonces el viento, soplando de espaldas, nos obligó a avanzar por la plataforma como si empujara a un tropel sobrecogido de niños autistas. La luz del sol, chocando con unas pilastras erguidas sin duda para sostener al astro, trazaba en algunos puntos rayas de sombra verticales. Por más que frenábamos desesperadamente con los talones, nos parecía que los rayos se acercaban para encerrarnos entre la piedra y la inmensidad asfixiante del cielo. Un devorante pavor nos paralizó. Desde las torres de vigía, los altavoces, en lugar de rugir órdenes, nos gritaban que éramos libres. ¡Libres! Y cuanto más se nos lo repetía, mayor era nuestro deseo de refugiarnos en el recinto. Regresar a él era, en ese momento, el único acto de libertad que hubiéramos podido concebir. Pero al volver la cabeza, nos dimos cuenta al unísono de que nuestros liberadores, creyendo cumplir con su deber, empezaban ya a demoler nuestra prisión.

XVI

¿Cuántos seríamos si se nos censara? Me lo pregunto ahora que recorro la plataforma acaso por última vez. (Mañana nos soltarán en las calles del mundo. Nos lo han prometido, creyendo hacernos un bien). Dígitos de una operación torcida, seríamos, acostados sobre el papel cuadriculado, sin peso, sin volumen, sin superficie. Poco importa nuestro número. Hay quien dice que cuando volvamos a la Ciudad comprenderemos el sentido de la libertad. Quizás. Pero yo dudo de que se pueda atrapar una luz con las manos. Estas se retiran vacías, sin siquiera el resabio del agua que las lamió en el estanque. La libertad es demasiado íntegra para que nuestro menguado entendimiento pueda captar de ella aunque sea su refracción. El agua sabemos lo que es -por turbulenta que aparezca en los cauces que bajan o turbia en los charcos-. Los homeópatas le atribuyen una memoria. ¿Y no es agua, esencialmente, el cerebro, gracias al cual recordamos las esperanzas que fueron nuestras, el árbol que nos dio una sombra serena? En el agua que nos hace brotar nos ahogamos. El agua no necesitamos comprenderla, forma parte de nosotros. Pero la libertad… Me vuelvo hacia el agujero donde una vez, ya no recuerdo cuando, se erigió, terrible, el recinto. El Mal que nos destruía no ha desaparecido. Lo llevamos dentro. Lo he sentido despertar en mi vientre esta tarde. Y por lo que he visto en los ojos de los otros sobrevivientes, mi caso no es único. Nos han inoculado el Mal y ahora nos toca propagarlo. Lo terrible no es lo que nos ocurre. Lo que no nos ocurre es lo terrible.

(Vidas disueltas forma parte de la novela Inolvidablemente publicada en 2011 en su Serie Ficciones por la Editorial Universitaria—Universidad Ricardo Palma, de Lima, Perú. De su autor, Patrick Rosas, la editorial La Huerta Grande ha publicado en 2017 la novela El año de Los Saicos).